- 2025年10月4日

- 2025年10月17日

脊椎圧迫骨折を予防するための運動と栄養

*手術をされた方は、こちら(順次公開予定)をご覧ください。

目次

- 脊椎圧迫骨折とは

- 主な症状

- 運動(リハビリ)

- 圧迫骨折を予防するために

- 日常生活の注意点

- さいごに

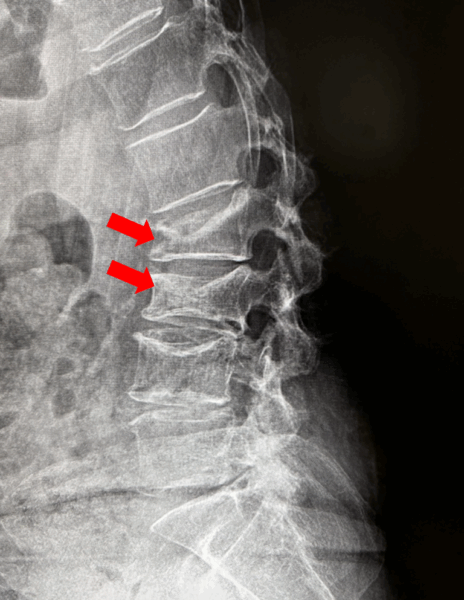

1.脊椎圧迫骨折とは

脊椎圧迫骨折は、転んだり尻もちをついたりした際、背骨に上下から強い力が加わることで起こる骨折(外傷性脊椎圧迫骨折)で、50歳以上の骨粗鬆症を持つ方に多くみられます。また、転んだりしていなくても、骨が脆くなっている場合は、いつの間にか骨折していることもあります(骨粗しょう症性脊椎圧迫骨折)。

脊椎圧迫骨折の中には、症状が現れないこともありますが、多くの場合は強い痛みを伴います。その結果、身体を動かす機会が減り、筋肉が減ったり、生活の質が低下します。

2.主な症状

主な症状として以下のものがあります。

痛み

寝返りや起き上がりなど身体を動かす時に強く出現します。多くの場合は、骨折した部位にみられますが、おしりや太ももにも関連した痛みが生じることもあります。

背中が丸くなる(後弯姿勢)

椎体前方の圧潰により、後弯姿勢をとりやすくなります。

筋力低下

痛みによって筋力が低下することがあります。また、骨折の状態が不安定な場合、神経が圧迫されてダメージを受けることによる筋力が低下することもあります。

3.運動(リハビリ)

脊椎圧迫骨折に対する運動は、疼痛、身体機能、バランス、そしてQOL(生活の質)の改善に効果があると言われていますが、どのような運動が最も効果的かについては、まだはっきりとした医学的な証拠(エビデンス)が十分に集まっていません。

脊椎圧迫骨折後の運動は、骨折の程度、受傷時期によって異なるため、医師の指示に従い開始してください。

4.圧迫骨折を予防するために

脊椎圧迫骨折は転倒や重い物を持ち上げた時などに受傷することが多いため、転倒を防ぐための下肢筋力トレーニングやバランス練習、後弯変形の改善させるための背筋トレーニング、正しい生活動作を行うことが推奨されています。また、骨密度の改善には週に2〜3回、少なくとも8ヶ月の継続が必要と言われているので継続することが大切です。

【運動】*圧迫骨折受傷後の方は、まず受診することをお勧めします。

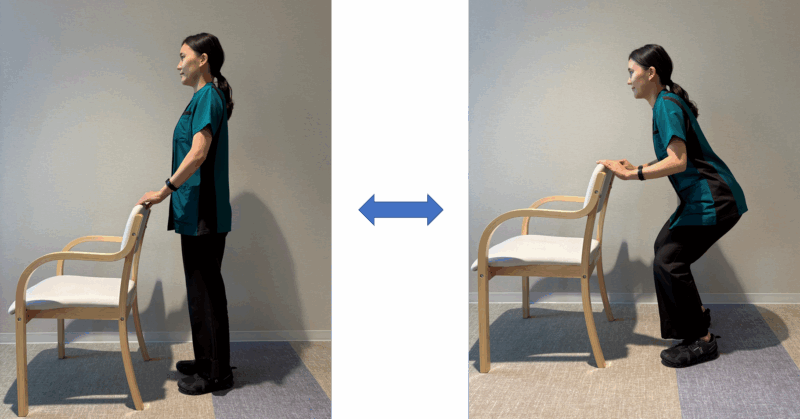

スクワット

目的

お尻や太ももなど下半身全体の筋力をバランスよく鍛えることで、立ち上がりや歩行などの日常生活動作を安定させます。また、体幹も同時に使うため、姿勢の改善や転倒予防にも繋がります。

方法

① 足を肩幅程度に開き、つま先は少し外側に向けます。

手は胸の前で組むか、前に伸ばしてバランスをとります。

②背筋を伸ばしたまま、息を吸いながらゆっくりとお尻を後ろに引くように膝を曲げていきます。

③太ももが床と平行になるくらいまで腰を落としたら、息を吐きながらゆっくりと元の姿勢に戻ります。

*膝がつま先より前に出すぎないように注意しましょう。

*顔は正面を向き、背中が丸まらないようにしましょう。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

後ろにある椅子に腰かけるようなイメージで行うと、自然とお尻が後ろに引けて正しいフォームになりやすいです。

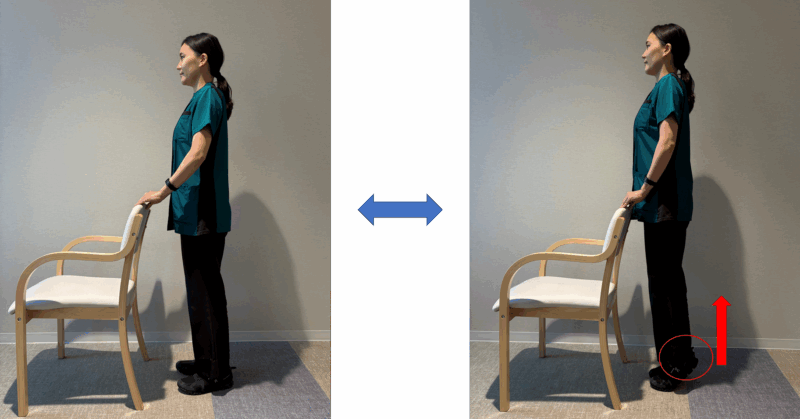

かかと上げ

目的

「第二の心臓」とも呼ばれるふくらはぎの筋肉を鍛えます。足首の安定性を高め、歩行時のふらつきを軽減します。

方法

①足を肩幅程度に開いて立ちます。不安定な場合は、壁や椅子などに手をついて体を支えましょう。

②ゆっくりと両足のかかとを上げていきます。

③かかとを上げきったところで1〜2秒静止し、息を吸いながらゆっくりと下ろします。

*かかとを下ろす時も、ストンと落とさずゆっくりコントロールすることが大切です。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

天井から頭のてっぺんを糸で吊られているようなイメージで、体をまっすぐ上に引き上げるように行うと効果的です。

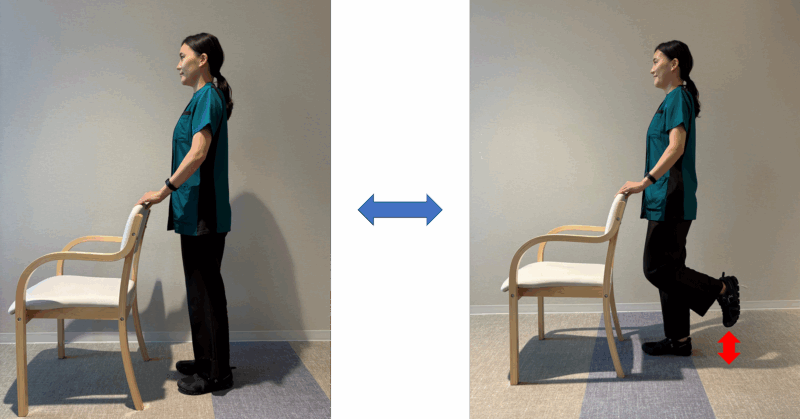

片足立ち

目的

バランス能力を高め、転倒を予防します。お尻の横の筋肉(中殿筋)や体幹が鍛えられ、歩行時の左右のブレが少なくなり、安定した歩き方につながります。

方法

①背筋を伸ばして立ちます。すぐに手をつけるように、壁や椅子、テーブルの近くで行いましょう。

②片方の足の膝を軽く曲げ、床から10cmほど浮かせます。

③そのままの姿勢を保ち、目標の時間キープします。反対の足も同様に行います。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

お腹に軽く力を入れ、体がぐらつかないように意識しましょう。

ウォーキング

1日30分程度のウォーキングを行いましょう。

世界保健機関(WHO)による運動の目安は、以下の通りです。(一部抜粋)

一般的な成人 18~64歳の場合

週に150~300分の中強度の有酸素運動、もしくは75~150分の高強度の有酸素運動、またはその組み合わせで同等の時間・強度となる身体活動を実施する。

高齢者 65歳以上の場合

週に150~300分の中強度の有酸素運動、もしくは75分~150分の高強度の有酸素運動、もしくはその組み合わせで同等の時間・強度となる身体活動を実施する。

*中等度の有酸素運動・・・散歩、ラジオ体操、ウォーキング

*高強度の有酸素運動・・・ジョギング、サイクリング、ハイキング

運動の種類や負荷量は、個別に調整することが理想的です。当院では外来リハビリを実施していますので、通院でのリハビリをご希望の方は当院までお問い合わせください(リハビリ実施には医師の診察が必要になります)。

【栄養】

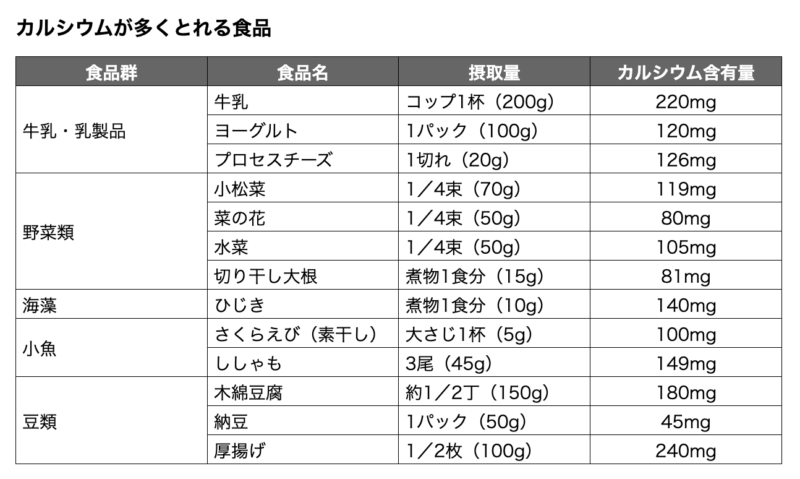

カルシウムを摂取する

推奨されているカルシウムの食事摂取量は以下になります。

1,000mg/日以上のカルシウムサプリメントを用いた場合に心筋梗塞のリスクが上昇することが報告されているため注意が必要です。

| 性別 | 男性 | 女性 |

| 年齢 | 推奨量(mg) | 推奨量(mg) |

| 18~29歳 | 800 | 650 |

| 30~49歳 | 750 | 650 |

| 50~64歳 | 750 | 650 |

| 65~74歳 | 750 | 650 |

| 75歳以上 | 750 | 650 |

出典:日本人の食事摂取基準(2025版)(一部抜粋)

カルシウムを豊富に含む食品は、乳製品や魚類(シシャモ、イワシ、サバ缶など)、豆類(豆腐、納豆など)などがあります。

出典:農林水産省

ビタミンDを摂取する

推奨されているビタミン D の食事摂取量は 以下になります。

| 性別 | 男性 | 女性 |

| 年齢 | 推奨量(μg) | 推奨量(μg) |

| 18~29歳 | 9.0 | 9.0 |

| 30~49歳 | 9.0 | 9.0 |

| 50~64歳 | 9.0 | 9.0 |

| 65~74歳 | 9.0 | 9.0 |

| 75歳以上 | 9.0 | 9.0 |

出典:日本人の食事摂取基準2025版(一部抜粋)

ビタミンDを豊富に含む食品は、魚類(イワシ、サケ)、卵、乾燥きのこ(乾燥シイタケ、乾燥キクラゲ)などがあります。

| 食品群 | 食品名 | ビタミンD含有量 (100gあたり) |

| きのこ類 | 乾燥きくらげ | 85.0μg |

| 乾燥まいたけ | 20.0μg | |

| 乾燥しいたけ | 17.0μg | |

| 魚介類 | しらす干し | 61.0μg |

| まいわし | 32.0μg | |

| さけ | 32.0μg | |

| 卵類 | 生卵 | 12.0μg |

| ゆで卵 | 7.1μg |

【生活習慣】

喫煙を控えましょう。

アルコールやカフェインはカルシウムの吸収を阻害するので飲みすぎないようにしましょう。

BMIが20を超えるように体重を維持しましょう。

【薬物療法】

骨粗鬆症の薬物療法は、骨吸収抑制(骨吸収を減少させる)、骨同化(骨形成を促進する)、またはその両方に効果があると報告されています。

5.日常生活の注意点

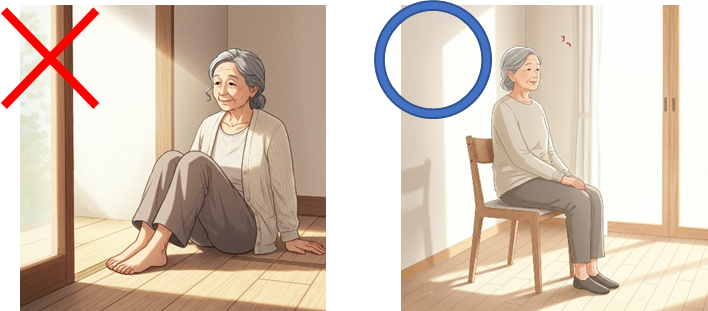

腰に良い姿勢を心がけましょう

背中が曲がっていると、骨折した骨(椎体)が潰れていく可能性がります。

また、床や低い椅子に座ることは腰に負担がかかります。高さのある椅子(目安:40cm程度)に座りましょう。

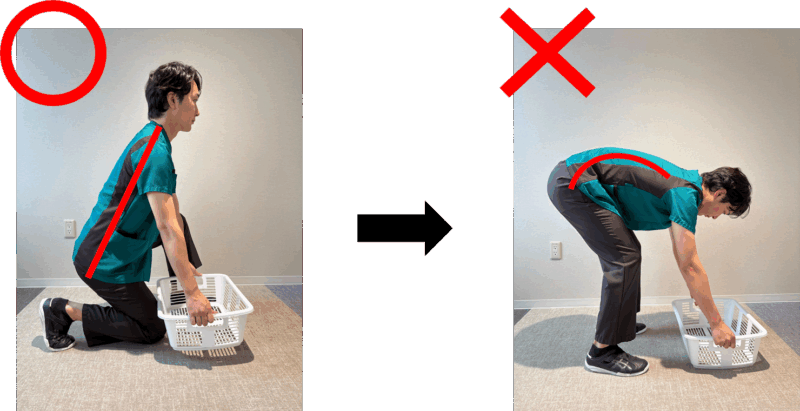

物を持つときの姿勢に気をつけましょう

物を持つときは、膝を曲げ腰を落として持つようにしましょう。

また、できるだけ身体を物に近づけましょう。

転倒に注意しましょう

ふらつく場合は、杖やシルバーカーを使いましょう。

杖やシルバーカーは腰が曲がらない高さに設定しましょう。

6.さいごに

脊椎圧迫骨折の痛みに対する最適な治療法はまだはっきりと確立されていません。自分で判断せず、病院に受診することを推奨します。メリット、デメリットを踏まえ、患者様に合った治療を一緒に決めていきましょう。脊椎圧迫骨折でお困りの方は、一度当院にご相談ください。

執筆:理学療法士 桐山魁生

監修:理事長 森俊一

管理栄養士 渡邊裕子