- 2025年10月2日

頚椎症性脊髄症に対する運動(リハビリ)

*この記事は保存療法の方が対象になります。手術をされた方は、こちら(順次公開予定)をご覧ください。

頚椎症性脊髄症(頚髄症)に関する検査・治療・手術についてはこちらをご覧ください。

目次

- 頚椎症性脊髄症(頚髄症)とは

- 主な症状

- 運動(リハビリ)

- 日常生活の注意点

- さいごに

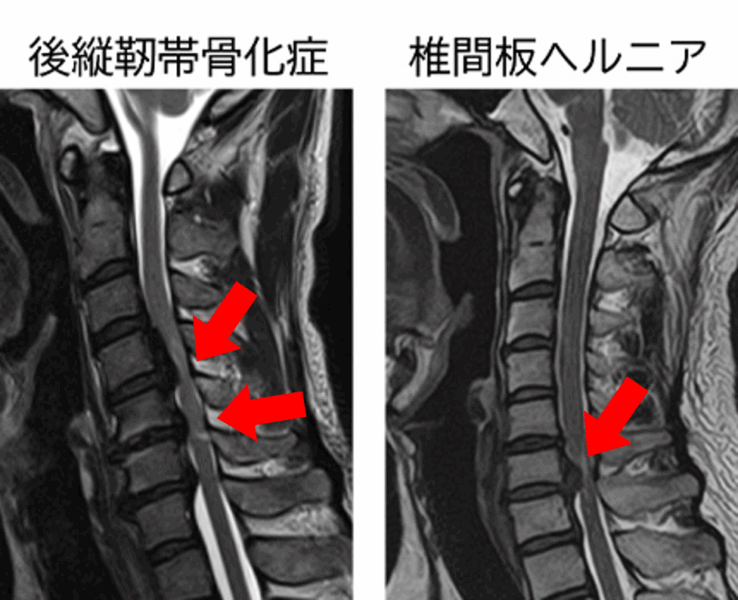

1.頚椎症性脊髄症(頚髄症)とは

年齢を重ねると、頚椎(首の骨)にはさまざまな変化が起こります。その変化自体は加齢による正常な変化ですが、変化が進行していくと中を通る脊髄(神経)が圧迫され、手足のしびれや痛み、脱力などの症状をきたすのが頚椎症性脊髄症(頚髄症)です。

2.主な症状

頚椎症性脊髄症では、手や足がしびれる、手がうまく動かせないです。

主な症状として以下の5つが挙げられます。

- 首や肩の痛み

- 腕から手指の痛みやしびれ

- 手足の筋力低下、脱力感

- 巧緻性障害

- (進行すると)排尿、排便障害

よく患者様が訴えることとして、以下のようなものがあります。

- 手や足がしびれる

- 手がうまく動かせない

- 字がうまく書けなくなった

- 箸を使えない

- 転びやすくなった

3.運動(リハビリ)

症状が軽い場合には、薬物療法や運動療法などの保存的治療が行われます。頚髄症に対する運動は、症状の進行予防や身体機能の維持・改善に一定の効果があると言われています。首回りのトレーニング、ストレッチ、有酸素運動を中心に、まずは週2~3回を目安に実施してみましょう。

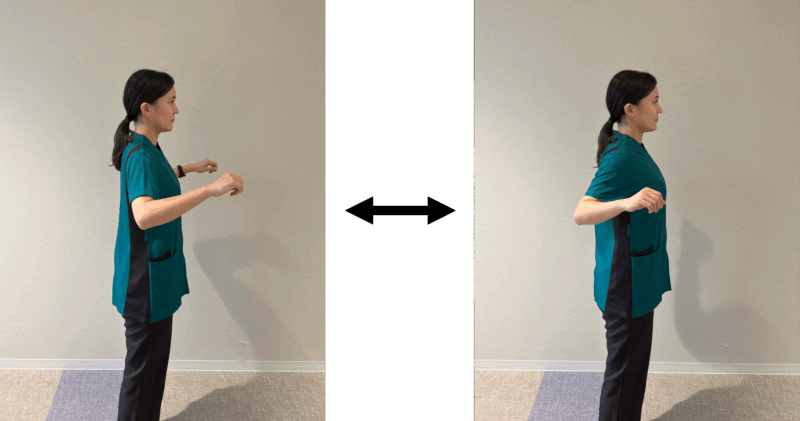

胸を張る運動

目的

頭が前に出てしまう姿勢で首に負担がかかってしまい神経を刺激してしまっていることがあります。猫背を改善することで首の負担を減らすことが目的です。背中を伸ばして良い姿勢を獲得することで首の負担が減って症状の軽減や再発予防を図ることが期待できます。

方法

① 胸を張るようにして背中を伸ばします。

② この際、首や腰は動かさずに肩甲骨を背骨に近づけるようにしましょう。

③ できる限りのところまで胸を張ったらリラックスして最初の自然な姿勢に戻ります。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

顎を引いて首の動きは最小限にして行いましょう。

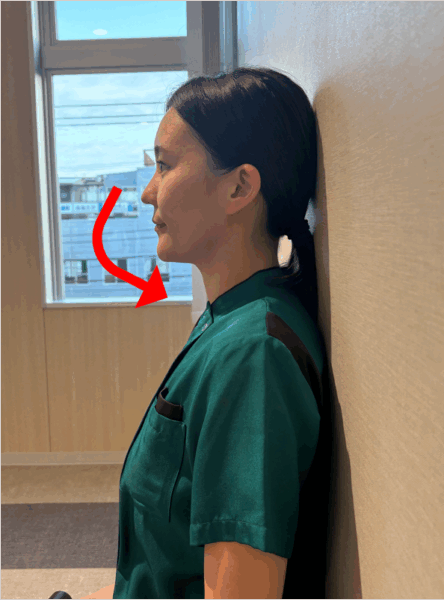

うなづき運動

目的

不良姿勢によって首の筋肉のバランスが崩れて関節が不安定になっている傾向があります。

上手く使えていない筋肉を鍛えることで筋肉のバランスが改善して首の負担を減らすことが目的です。顎を引いて背中が伸びた良い姿勢を獲得することで関節が安定して症状の軽減や再発予防を図ることが期待できます。

方法

① 後頭部を壁につけます。

② 軽く顎を引きます。この際、首の動きは”頷き”程度にして壁から頭は離れないようにしましょう。

③ 5秒間、顎を引いたままキープしたら元の位置に戻します。

回数・頻度:5秒間×10回。2セット。

理学療法士のワンポイント:

背中も壁につけて良い姿勢で運動しましょう。

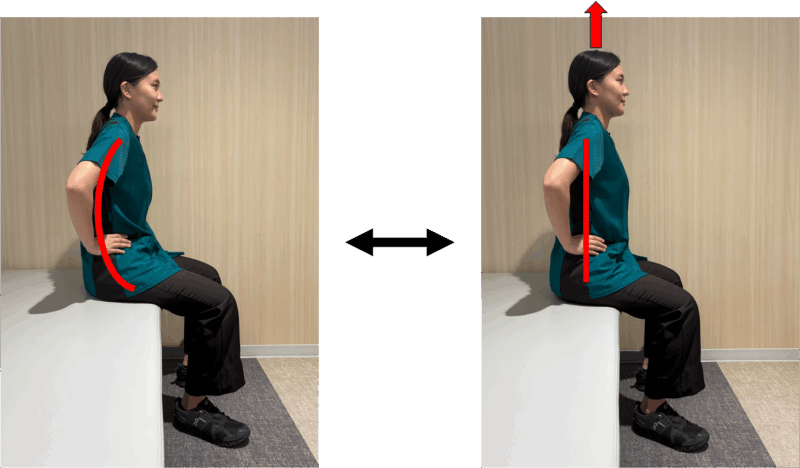

姿勢改善

目的

頭が前に出てしまう姿勢で首に負担がかかってしまい神経を刺激してしまっていることがあります。この悪い姿勢を改善することで首の負担を減らすことが目的です。特に長い時間座っていると姿勢が悪くなって頭の重さを支えきれずに姿勢が悪くなってしまうことが多いので、良い姿勢で座れるようになることで首の負担が減って症状の軽減や再発予防を図ることが期待できます。

方法

① リラックスした状態で座ります。

② 自身の背骨を天井の方に伸ばすようにして背伸びをします。

この際、おへそを前に突き出すようにして骨盤を起こしましょう。

③ 5秒間ほどかけてゆっくり背伸びをします。

④ 力を抜いて最初のリラックスした座った姿勢に戻ります。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

顎を引いて首の動きは最小限にして行いましょう。

ウォーキング

目的

全身の体力や心肺機能を維持・向上させることが目的です。ウォーキングは、首への負担が少ない有酸素運動であり、全身の血行を促進することで痛みを和らげる効果もあります。また、気分転換やストレス解消効果も期待でき、慢性的な痛みによる精神的な負担の軽減にも繋がります。

方法

1日20~30分程度のウォーキングを行いましょう。

世界保健機関(WHO)による目安は、以下の通りです。(一部抜粋)

一般的な成人 18~64歳の場合

1週間で150~300分の中強度の有酸素運動、もしくは75~150分の高強度の有酸素運動、またはその組み合わせで同等の時間・強度となる身体活動を実施する。

高齢者 65歳以上の場合

1週間で150~300分の中強度の有酸素運動、もしくは75分~150分の高強度の有酸素運動、もしくはその組み合わせで同等の時間・強度となる身体活動を実施する。

*中等度の有酸素運動・・・散歩、ラジオ体操、ウォーキング

*高強度の有酸素運動・・・ジョギング、サイクリング、ハイキング

運動の種類や負荷量は、個別に調整することが理想的です。当院では外来リハビリを実施していますので、通院でのリハビリをご希望の方は当院までお問い合わせください(リハビリ実施には医師の診察が必要になります)。

*運動により症状が増悪する場合は、運動を中止して受診することをお勧めします。

4.日常生活の注意点

首に良い姿勢をとる

頭が前に出てしまう首に悪い姿勢は避けましょう。特にスマホやパソコンを使う際に下を見ながら操作すると頭が前に突き出て首への負担が大きくなります。目線の高さで顎を引くようにして良い姿勢をキープしましょう。

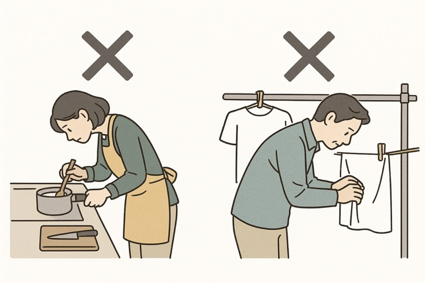

家事動作や生活動作の工夫

調理や掃除などの前屈みの動作をする際は、長時間下を向かないようにしましょう。

5.さいごに

保存治療(運動や薬)が良く効く方もいれば全く効かない方もいます。当院では、医師よりメリットやデメリットをお伝えし、患者様に合った治療を一緒に決めていきます。頚椎症性脊髄症(頚髄症)でお困りの方は、一度当院にご相談ください。

執筆:理学療法士 倉島祥人

監修:理事長 森俊一