- 2025年8月14日

- 2025年10月29日

腰部脊柱管狭窄症に対する運動(リハビリ)

*この記事は保存療法の方が対象になります。手術をされた方は、こちら(順次公開予定)をご覧ください。

腰部脊柱管狭窄症に関する検査・治療・手術についてはこちらをご覧ください。

目次

- 腰部脊柱管狭窄症とは

- 主な症状

- 運動(リハビリ)

- 日常生活の注意点

- さいごに

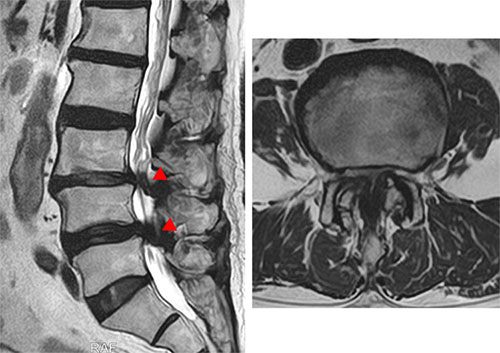

1.腰部脊柱管狭窄症とは

腰部脊柱管狭窄症は、脊柱管を構成する骨性要素や椎間板、靭帯などによって、腰部の脊柱管や椎間孔といった“神経の通り道”が狭くなって症状が出現する疾患です。現在、症状が出現する原因として以下のことが考えられています。

- 神経の虚血:神経に栄養を送る血管が圧迫されることで、神経への血液供給が減少する

- 線維の圧迫:神経線維が圧迫される

2.主な症状

主な症状として以下の5つが挙げられます。

- 殿部(おしり)から下肢(足)の痛みやしびれ

- 座位や前屈で症状が軽減、腰椎伸展で増悪

- バランスが悪くなる、目を閉じると体の動揺が大きくなる

- ワイドベース歩行(歩隔が広い)

- 振動感覚異常(振動を感じる神経のアンテナが鈍くなる、過敏になる)

よく患者様が訴えることとして、以下のようなものがあります。

- 安静時はほとんど症状がないが、長時間立つ、足が痛くなる、しびれてくる、力が入らなくなる。

- 長く歩くと痛くなるけど、少し休むとまた歩ける(間欠性跛行)。

3.運動(リハビリ)

運動は、痛みの軽減だけでなく、身体機能の改善や再発予防にも繋がります。

無理のない範囲で、まずは週2~3回を目安に始めてみましょう。

おしり(大殿筋)ストレッチ

目的

腰部脊柱管狭窄症の方は、無意識に腰をかばう姿勢をとることで、おしりの筋肉が硬くなりやすいです。この硬くなった筋肉をストレッチし、柔軟性を取り戻すことが目的です。おしりの筋肉が柔らかくなること、結果として腰にかかる負担を軽減する効果が期待できます。

方法

① 仰向けになり、両膝を軽く曲げます。

② 片方の膝を両手で抱え、ゆっくりと胸に引き寄せます。反対の足は軽く曲げる、または伸ばします。

③おしりの筋肉が心地よく伸びるのを感じながら、30秒続けます。

回数・頻度:左右交互に2回ずつ。

理学療法士のワンポイント:

伸ばしている方の足の膝裏がベッドから離れないようにすると、股関節の付け根もストレッチされます。

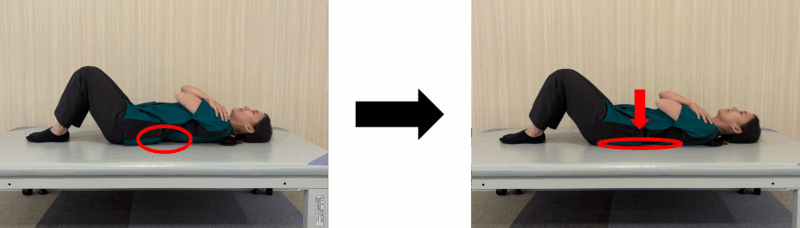

骨盤後傾運動

目的

腰部脊柱管狭窄症の症状は、腰を反らす(骨盤が前に傾く)と強くなる傾向があります。この運動は、その逆の動きである「骨盤を後ろに倒す」といった身体の使い方を学習することが目的です。腰を反らさずに体幹を安定させる感覚を身につけることで、神経の圧迫が少ない姿勢を保ちやすくなり、日常生活での痛みの緩和や症状の悪化予防につなげます。

方法

① 仰向けになり、両膝を曲げます。

② 息を吐きながら、腰でゆっくりとベッドを押し付けます。背中とベッドの隙間を埋めるイメージ。

③10秒間キープし、ゆっくりと元の位置に戻します。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

おしりが浮かないように注意してください。あくまで骨盤を転がすような、小さな運動です。

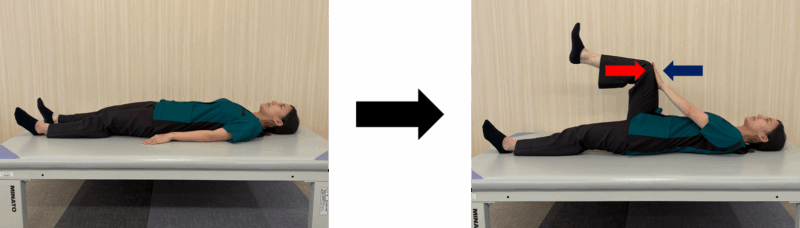

腹筋運動

目的

腰に負担をかけることなく、お腹の筋肉(腹直筋・腹斜筋など)を安全に鍛える運動です。体を大きく動かすのではなく、手と膝で押し合う力を使って筋肉に刺激を入れます。

方法

① 仰向けになります。

②右膝と左手で押し合うように力を入れます。5秒キープします。

③右膝と左手を元に戻し、左膝と右手で同様に行います。

回数・頻度:10回を1セットとし、2セット。

理学療法士のワンポイント:

おなかに力を入れることを意識してください。

自転車エルゴメーター(ある場合)

目的

腰部脊柱管狭窄症の特徴的な症状である「間欠性跛行(長く歩くと足が痛くなる)」により低下しやすい、足の筋力と持久力を維持・向上させることが目的です。自転車は少し前かがみの姿勢で乗るため、腰への負担が少なく、症状を誘発しにくいのが利点です。また、全身の血行を促進することで、神経への栄養供給を助ける効果や、心肺機能の維持も期待できます。

方法

① 少し前かがみの姿勢になるようにサドルの高さを調整します。

② 楽な負荷でペダルをこぎます。

回数・頻度:10~20分を週3~5回。疲れたら無理せず休憩しましょう。

運動の種類や負荷量は、個別に調整することが理想的です。当院では外来リハビリを実施していますので、通院でのリハビリをご希望の方は当院までお問い合わせください(リハビリ実施には医師の診察が必要になります)。

*運動により症状が増悪する場合は、運動を中止して受診することをお勧めします。

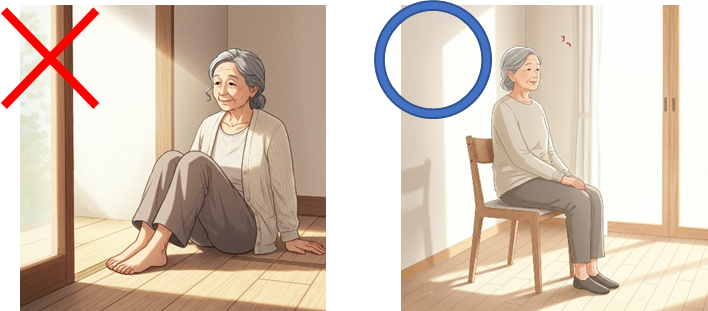

4.日常生活の注意点

腰に良い姿勢を心がけましょう

過度に腰を反らすこと、重い物を持つことは避けましょう。

また、床や低い椅子に座ることは腰に負担がかかります。高さのある椅子(目安:40cm程度)に座りましょう。

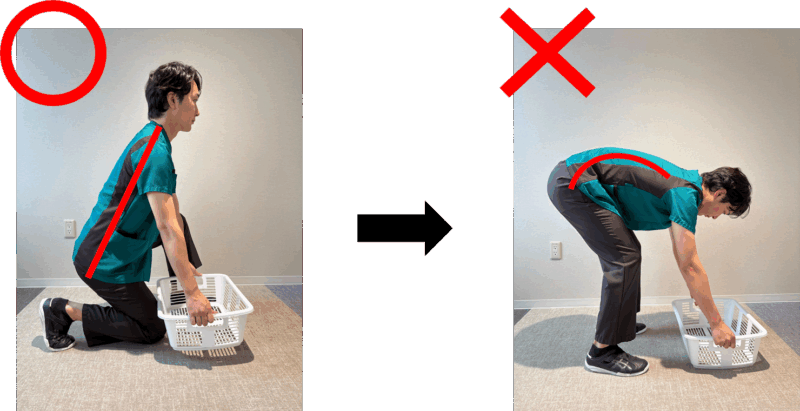

物を持つときの姿勢に気をつけましょう

物を持つときは、膝を曲げ腰を落として持つようにしましょう。

また、できるだけ身体を物に近づけましょう。

痛いから安静にするのではなく、無理のない範囲で運動する

長い間安静にしていると、筋力が低下してしまい、さらに動けなくなるという悪循環に陥る可能性があります。無理のない範囲で「3.運動(リハビリ)」をやりましょう。

5.さいごに

保存治療(運動や薬)が良く効く方もいれば全く効かない方もいます。当院では、医師よりメリットやデメリットをお伝えし、患者様に合った治療を一緒に決めていきます。腰部脊柱管狭窄症でお困りの方は、一度当院にご相談ください。

執筆:理学療法士 桐山魁生

監修:理事長 森俊一